截至目前,浙江、四川、广东等14个地区已公布2025年预算调整方案。从各地方案来看,“规模扩张”已非首要目标,“精准投放、高效使用、风险可控”成为核心命题,各省调整方案普遍凸显“项目为王、风险防控、效能提升”三大原则。

一、经济大省挑大梁:额度分配向经济大省倾斜

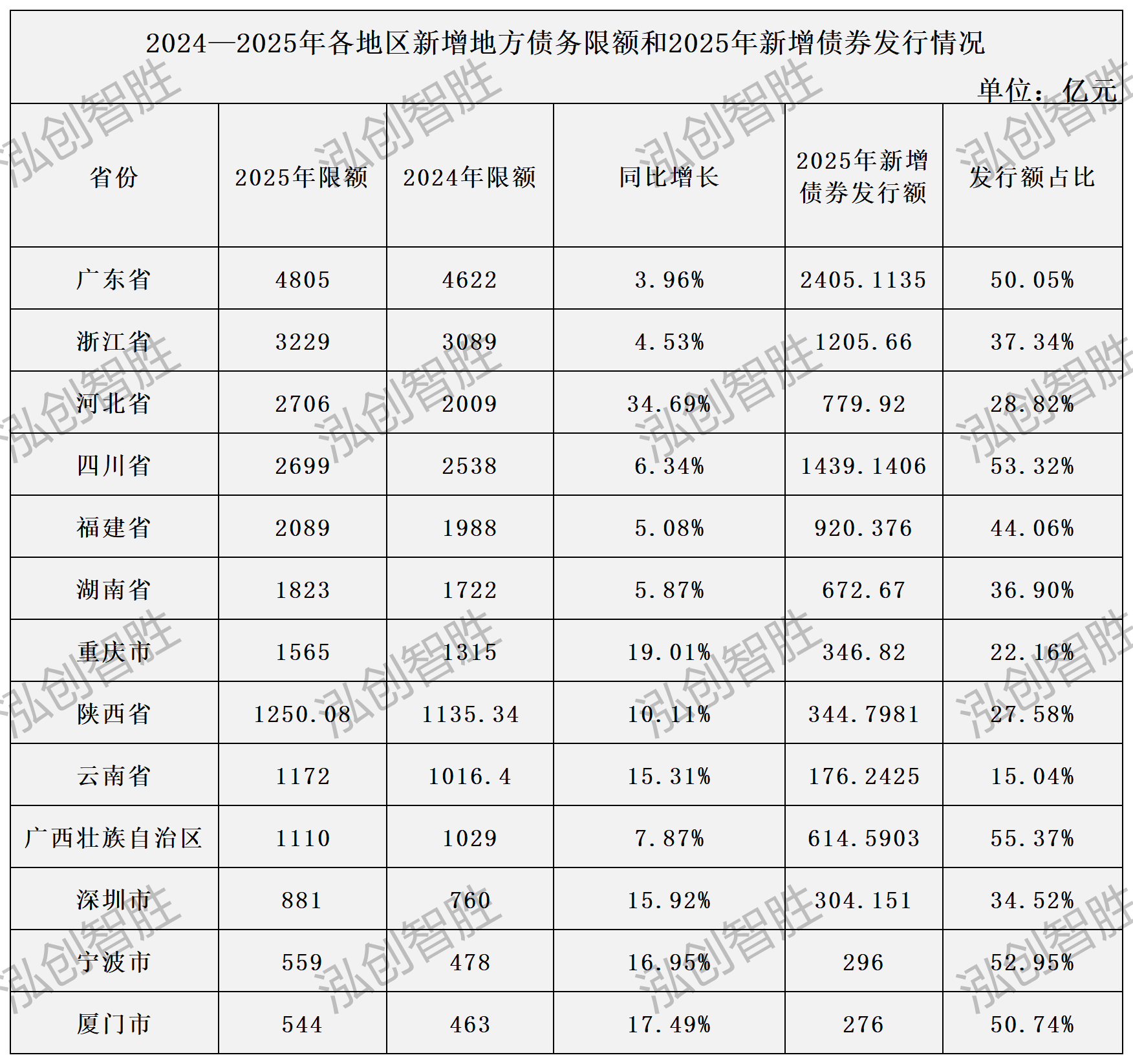

2025年新增债务限额分配呈现鲜明区域特征,经济大省额度领跑,广东(含深圳)以5686亿元居全国首位,(其中专项债占比94%)居全国首位;浙江3788亿紧随其后(专项债额度达3463亿),两省合计占全国份额超20%。对比前一年,中西部限额增长势头强劲,河北新增债务2706亿,同比增长34.69%;重庆、云南等6个地区增幅也均超过15%,显示区域协调发展政策下资源倾斜力度加大。

资金投放节奏显著加快,各地正积极响应财政近期工作重点,推动专项债“靠前发力”,确保优质项目“早、准、快”落地,以有效拉动投资、稳定经济大盘。截至6月10日,部分地区(如广东、四川等)发行额已超全年限额50%。

二、风险防控——存量债务与拖欠款获得政策支持力度加大

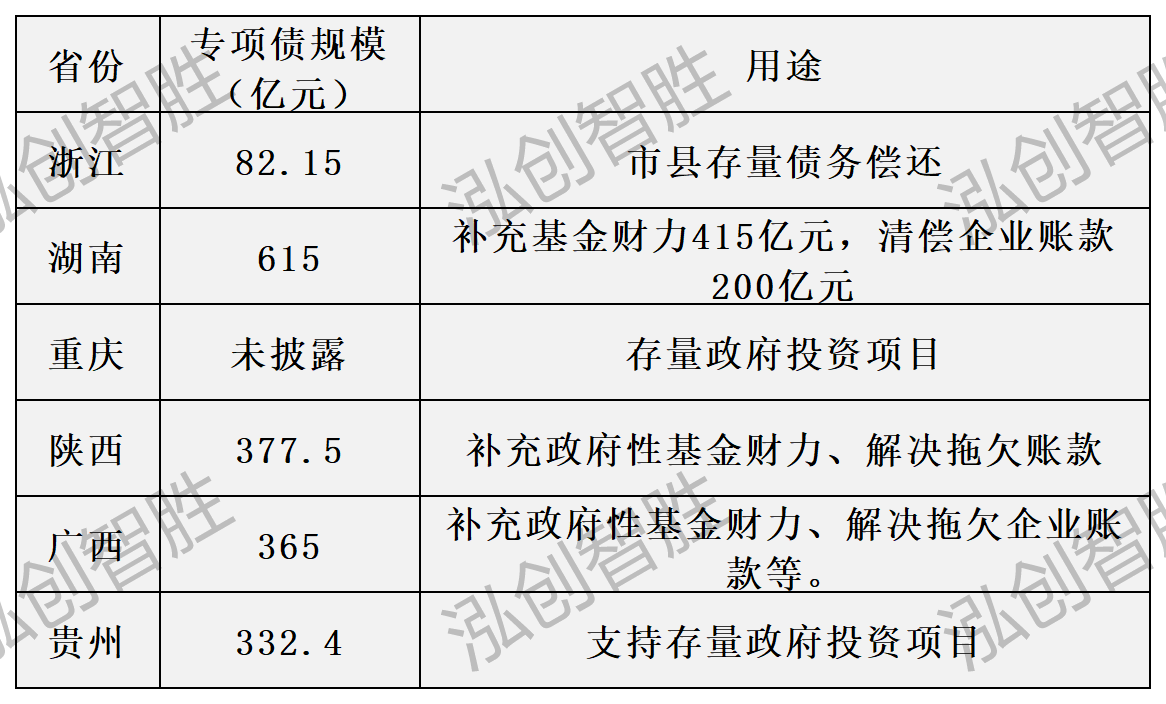

化解存量债务风险成为2025年专项债的核心使命,各地正推动化债工作从被动应急转向主动、常态化管理。

湖南安排200亿专项债直接用于清偿拖欠企业账款,开创专项债使用新路径;广西、陕西实施“补充基金财力+清偿欠款”组合拳,多措并举缓解地方债务压力;云南创设“专项化债债券”,精准置换“成本高、涉及群众多”的存量债务,并建立严格的“封闭运行监控”机制严防挪用。这些创新标志着化债工作从被动应急转向了主动、常态化的管理,严控高风险地区新增额度成为普遍共识,风险防控的长效机制也在加速构建。

在2025年预算框架下,财政部进一步明确要求建立全口径地方债务监测机制,加强跨部门数据信息共享应用,坚决遏制化债不实和新增隐性债务的乱象。地方实践更趋严格,江苏严禁向国有企业下达政府融资任务,防止国有企事业单位融资平台化;吉林实施全口径债务管理,落实举债终身问责制和债务问题倒查机制。

对新增隐性债务保持“零容忍”,2024年“化债组合拳”的效果已在数据上显现:吉林省2024年存量隐性债务下降至1000亿元以下,与2023年6月上报国务院数据相比压降80%左右;全省58个市县区实现隐性债务清零,占全部市县区的82.9%。内蒙古2024年发行化解存量隐性债务置换债券572亿元,有望率先退出高风险省份;辽宁省的多个城市也积极争取中央化债资金,提前四年偿还隐性债务,实现隐性债务清零。

三、高效使用——资产盘活成为增加财政收入的重要手段

在财政收入增长承压的背景下,各地正通过盘活存量资产、强化非税收入管理拓展财源,为财政可持续性注入新动能,国有资产盘活成为财政增收的重要引擎。

2024年重点化债省份通过盘活资源资产取得显著成效:吉林国有资源(资产)有偿使用收入达277.10亿元,同比增长62.43%;重庆该项收入达761.44亿元,增幅23.18%。辽宁虽暂未明确公布2024年数据,但其率先建立系统性盘活机制,出台《辽宁省行政事业性国有资产清查盘活工作方案》,明确通过优化在用、共享共用、公开招租、公开出售等九大方式实现资产资源效益最大化;该省将房屋、土地、车辆、大型设备仪器等全部纳入清查范围,建立可盘活资产台账滚动更新。非税收入管理提质增效成果显著。

非税收入管理提质增效成果同样显著。2024年多地非税收入涨幅突出,江苏非税收入2396.13亿元,同比增长22.7%;湖北非税收入1284.79亿元,增长26%。同时,审批机制改革提速:浙江率先出台专项债项目“自审自发”指引,建立“二上二下”双向匹配机制;福建推行季度“动态审核+滚动发行”;四川强化项目“全生命周期管理”;共同推动资金配置效率提升。

四、总结

2025年地方债管理思路正经历深刻转型,从“项目建设”转向“防风险、促效能”的新模式。“自审自发、季度滚动”等新机制试点,推动资金配置从追求总量扩张转向提升效能。专项债用途突破“纯基建”范畴,扩展至化债、补短板、促创新、稳金融等多元目标,成为化解历史包袱与锻造新动能的双面利器。

关注官方微信公众号,

了解更多资讯