一、各省市审计存在哪些问题?

(一)“借”规划不足,审批松散

2.项目审批手续不完善

1.资金使用涉及负面清单

3.超进度拨付资金

1.未及时形成实物工作量

3.未做绩效管理

5.其他

1.项目难以运营或运营效果不佳

(一)聚焦“借”字,提前谋划,规范申报,储备项目

(二)聚焦“用”字,规范资金使用,发挥效益

截至2023年上半年,全国地方政府债券余额376341.46亿元,随着专项债券发行规模的逐渐扩大,且部分项目已进入运营期或到期还本期,专项债券资金借用管还过程中存在的问题逐渐凸显。截至8月15日,24个省市已陆续公布了《关于2022年度省级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》(以下简称审计报告),其中21个省市提及专项债券问题。可以看到,对于专项债券资金的使用情况已经成为各地审计的重点关注内容。

本文仅对2022年审计报告存在的共性问题做简要归纳和浅显建议,如有不足之处,欢迎留言指正。

中央财政审计报告已连续2020-2022年三个年度明确指出地方专项债存在“重发行轻管理”问题。2023年6月26日,第十四届全国人民代表大会常务委员会第三次会议上,审计署发布了《国务院关于2022年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,重点审计了18省本级及36个市县共54个地区的财政收支管理情况,指出专项债券管理存在一些问题:1、20个地区通过虚报项目收入、低估成本等将项目“包装”成收益与融资规模平衡,借此发行专项债券198.21亿元。2、5个地区将50.03亿元违规投向景观工程、商业性项目等禁止类领域;4、5个地区虚报33个专项债券项目支出进度,至2022年底有60.27亿元结存未用。5、13个地区暂付款占用专项转移支付或专项债券资金86.47亿元,部分用于无预算、超预算政府支出。根据对2021年度及之前年度的审计报告梳理,在国家层面,过往年度审计关注重点在违规挪用和支出进度问题上,而2022年审计报告将虚报项目收入、低估成本和资金禁止投向领域问题着重提出并前置;同时从省级层面,2022年各省市审计报告中也提出专项债券普遍存在重申报轻谋划、重发行轻管理,违规使用债券资金、债券资金闲置、项目收入难以保障还本付息等贯穿借用管还全流程管理的共性问题。这些都表明随着经济的复苏和专项债债务规模的增长,对于专项债的管理目光已经从防止资金使用挪用、闲置,加快支出进度等前期“借用”层面转变到项目合规落地、收益偿还等后期“管还”层面。那么根据审计报告,关于借用管还全流程管理具体究竟有哪些问题?他们出现的原因是什么呢?(一)“借”规划不足,审批松散

1.前期谋划不足,方案编制不科学

许多地区在专项债券项目的前期规划和方案编制阶段存在问题,导致项目预算调整、资金调配不合理,甚至出现项目无法开工或无具体建设内容实施的情况。北京审计报告指出部分区级新增专项债券项目预算调整较大。由于项目预算编报时未充分考虑开工条件,导致新增专项债券资金到位后8个项目不能按期推动,7个项目必须作出调整,调整资金比率为33.99%,2个项目调整后,仍未形成实物工作量,债券资金结存13.82亿元。河北、吉林也披露因项目前期谋划不够精准导致项目无法开工或无具体建设内容实施。山东4市22县62个项目收益测算脱离实际,偿债能力差。2.项目审批手续不完善

一些地区在项目审批过程中存在不完善的情况,导致项目债券资金被安排在缺乏必要审批手续的项目上,可能产生“钱等项目”现象。内蒙古审计报告显示有27个项目在无可研批复、无环评、无建设用地规划许可证等情况下安排了债券资金,造成“钱等项目”。吉林审计报告披露7市县22个项目因未能取得建设用地手续等原因,项目准备不充分难以按时开工,资金闲置59.93亿元。(二)“用”监管松散,资金滥用,资金闲置

1.资金使用涉及负面清单

一些地区在使用专项债券资金时涉及负面清单项目,如用于房地产商业开发等与规定不符的用途,甚至编制虚假工程量清单、虚假监理报告等手段超进度支付工程款。广西对3个市和21个县政府性债务管理及风险情况开展审计,发现2个市和4个县挤占挪用23个项目政府专项债券资金44.91亿元,用于房地产商业开发项目、其他债务还本付息等支出;1个市和7个县通过编制虚假工程量清单和虚假监理报告等形式超进度支付工程款11亿元;1个市和2个县违规以专项债券项目资产为标的物进行融资。重庆2个区县用已完工项目申报或重复申报专项债券资金。2.项目资金没有专款专用

部分地区未能确保专项债券资金的专款专用,导致挤占、挪用补助资金、违规实拨到预算单位等情况,以及将债券资金用于经常性支出和经营性项目建设。四川抽查省对下专项资金和政府债券发现:5个市县挤占、挪用补助资金4.34亿元;22个市县的59个项目补助资金45.41亿元被违规实拨到预算单位等,至2023年4月底有30.92亿元未使用;16个市县违规将债券资金2.61亿元用于经常性支出和经营性项目建设等。重庆审计报告披露2个区1.81亿元专项债券资金被用于其他项目建设。辽宁在审计中发现存在挪用债券资金情况。2个市本级和7个县挪用债券资金用于“三保”等支出6.06亿元;2个市本级和7个县在地方政府债券穿透式全流程监管系统中虚报债券支出4.34亿元;2个市用专项债券资金归垫项目前期支出3.08亿元3.超进度拨付资金

一些地区存在超进度支付专项债券资金的问题,可能导致项目执行过程中的资金浪费和不合理的支出。广东审计报告指出部分专项债券支出程序不规范。5个市违规提前支付或多付工程款,涉及金额8.67亿元。浙江申报报告显示4个县有4个“千项万亿”项目存在专项债超进度支付、闲置,以及违规使用等问题,涉及金额5.46亿元。4.债券资金闲置

部分地区由于前期工作不及时或项目建设进度缓慢,导致专项债券资金闲置,影响了资金的有效利用。广东部分债券资金闲置,涉及金额10.09亿元。3个市因前期工作不及时未能按时开工建设,导致资金闲置,涉及金额4.34亿元;4个市部分项目建设进度缓慢,导致资金或配套设备闲置,涉及金额5.75亿元。河北对13市2021年至2022年8月新增政府专项债券使用情况开展了专项审计,涉及2766个项目,专项债券资金3103亿元。发现专项债券资金绩效发挥不充分,2021年及以前年度专项债券资金仍有闲置213.39亿元。河南重点审计了省本级和44个市县,发现85.91亿元专项债券资金滞留闲置在财政部门或项目单位超90天,其中:省本级债券资金19.54亿元,滞留闲置最长达247天;南阳等29个市县债券资金66.37亿元,滞留闲置最长达300天。(三)“管”挪用资金,缺乏绩效,超前支付

1.未及时形成实物工作量

项目实施过程中,由于前期准备不充分,如手续未到位、拆迁未完成等,导致部分项目无法按时形成实物工作量,影响项目的进展。北京审计报告显示部分区级已开工项目进展缓慢。由于前期手续不到位、拆迁未完成等原因,10个项目未及时形成实物工作量。山西审计报告指出新增专项债券管理还需加强。省本级和太原、应县等6个市县11个已完工项目申领的4.57亿元专项债券,未能形成实物工作量、有效拉动投资;省本级和昔阳县4个项目结余的1.4亿元专项债券未及时盘活。2.未履行规定程序

部分地区在项目实施过程中未严格按照规定的报批程序进行,可能导致专项债券资金用途不符合要求。山西审计报告披露省本级和晋城、右玉等7个市县未严格履行报批程序自行调整22个项目、6.27亿元专项债券使用用途。四川审计报告显示12个市县调整使用债券资金9.58亿元未按程序报批或备案。3.未做绩效管理

一些地区在项目实施后未充分组织开展绩效评价,导致项目的效益难以进行全面的监控和评估。河南审计报告显示1833个专项债券项目未按要求组织开展绩效评价工作,涉及资金1341.23亿元;9个债券项目实施的重点绩效评价工作未及时完成,影响绩效评价结果运用,涉及资金22.7亿元。1个部门未按规定对所属单位13.5亿元专项债券资金使用情况开展绩效评价。江苏也发现有2个市县16个项目使用债券资金27.36亿元未设置绩效目标,有7个市县财政部门未组织开展2021年专项债券项目绩效评价工作,有35家单位的59个项目使用债券资金95.85亿元未开展绩效自评价。宁夏重点审计了7个市、县(区)政府债务管理情况。发现5个市、县(区)使用新增地方政府债券资金39.46亿元实施的242个项目未进行绩效评价。4.新增隐债嫌疑

部分地区通过融资平台等手段引入资金用于项目支出,可能导致隐性债务的增加。甘肃审计报告披露1个市通过融资平台公司募集资金用于市政建设等公益性项目支出,违规新增政府隐性债务3.06亿元;2个市县21个已完工政府投资项目拖欠工程款形成政府隐性债务2.36亿元。湖南审计发现新增隐性债务仍有发生。有的融资平台举债建设公益性项目或变相建设形象工程及楼堂馆所,造成严重损失浪费。同时债务化解落实不到位。有的市县未按时完成隐性债务化解任务,有的市县虚假化债。5.其他

有些地区出现项目论证不充分、建成后工程质量问题等情况,也可能影响专项债券项目的管理和实际效果。广东审计报告披露1个市项目论证不充分导致投入使用后未达建设目标要求,涉及债券金额5.50亿元;1个市项目建成后出现工程质量问题,涉及金额0.25亿元。(四)“还”运营差,收益低,财政压力大

1.项目难以运营或运营效果不佳

在部分地区,政府专项债券资金支持的项目存在停滞、未按时竣工运营等问题,导致项目效益无法达到预期。实际收益与预期收益的差异较大,可能会影响项目的偿还能力。在山东等地,许多项目建成后闲置或使用率低,未能实现预期收益。财政部门可能需要垫付债券利息,增加了财政负担。广西对3个市和21个县政府性债务管理及风险情况开展审计发现,2个市和7个县有30个政府专项债券资金支持项目存在项目停滞或未按时竣工运营等情况,导致项目产出及效益未达预期;2个市和6个县20个政府专项债券资金支持的项目实际收益与预期收益差异较大,部分债券项目失去还本付息资金来源,存在偿还风险。山东审计报告指出6市21县94个项目建成后闲置或使用率低等,未实现预期收益,财政部门垫付债券利息1.76亿元。3县已完工债券项目未及时转增国有资产。海南在审计报告中披露省本级决算草案编制不精准。政府债券利息支出决算数据与实际不符。2022年度省本级决算报表多记一般债券利息支出1.20亿元、少记专项债券利息支出1.25亿元。同时,也有3个市县地方政府债券付息逾期,罚息金额150.40万元。2.前期预算未做实

一些地区在项目筹划时,未在年初预算中充分安排偿还法定债务本息的资金,可能导致项目后期无法按时偿还债务本息。宁夏审计发现5个市、县(区)未在年初预算中安排偿还法定债务本息79.1亿元。6个市、县(区)未对法定债务还本付息进行滚动分析预测。广东组织审计了2022年汕头、韶关等7个市地方政府的专项债券管理使用情况。审计结果表明,5个市未按规定编报或批复项目概算影响债券资金使用管理,涉及金额18.58亿元。3.财政负担利息

在山西等地,已完工项目没有收益或实际收益未按规定用于还本付息,导致债券利息仍由市县财政负担,增加了财政压力。山西审计报告披露大同、介休等11个市县的33个已完工一年以上项目无收益,3.24亿元债券利息由市县财政负担;阳泉、兴县等8个市县17个已运营一年以上项目,实现收益未按规定用于还本付息,1.35亿元债券利息仍由市县财政负担。

随着上述审计报告中借用管还各环节问题的提出,我们可以发现专项债管理一定是愈加趋严,越来越注重项目的可实施性和落地性,这就需要管理部门压实各方责任,干系部门各司其职,切实做好专项债券借用管还全流程管理。那么具体我们应当如何做?

(一)聚焦“借”字,提前谋划,规范申报,储备项目

“借”规划不足,审批松散的根本原因是对于项目前端谋划关注度不够,相关部门缺乏协调联动,相关单位在各自流程上未能真正落实主体责任和部门职能真正把关作用。在此基础上小编建议各地区应当:一是建立“项目主管部门+发改部门+财政部门”协同联动机制。共同制定专项债券项目储备计划,加强前期谋划工作,明确重点领域和项目类型,使资金投向更加精准合规。二是建立常态化债券项目动态储备机制。优选经济效益和社会效益明显、群众期盼、必须要干的项目,形成储备一批、发行一批、建设一批、接续一批的良好态势。三是建立项目质量风险把控机制。加强项目质量和风险把控,引入多部门联合论证制度,对项目进行全面研究、论证,对项目推进过程中可能导致延误的风险进行预知把控(如手续办理、开工条件等),确保项目真实可落地,为资金使用和项目的可行性和效益实现保驾护航。四是建立资金合理使用、调整机制。资金向准备充分和已开工的项目倾斜,同时确保项目的经济社会效益充分评估,立项时即明确项目的资金需求和预期收益,确保项目资金投入与项目回报平衡,项目实施过程中重点关注,出现问题及时审核确定资金用途调整。

(二)聚焦“用”字,规范资金使用,发挥效益

“用”资金滥用,资金闲置的核心原因是资金使用缺乏标准规范,且监管较为松散,在此基础上小编建议各地区应当:一是财政和发改部门明确专项债券资金使用范围和投向,规定资金范围和使用负面清单,明确坚持专项债券资金必须用于有一定收益的公益性项目,坚持项目收益和融资自求平衡,确保专项债券资金必须按规定专款专用。二是实现项目专户(专账)管理,项目单位尽早规范开设债券资金专户,并与专户银行签订明确的服务协议,实现资金使用全流程的可追溯性和透明性。三是依托穿透式监管系统,引入现代信息技术手段,实现对专项债券项目资金的实时监测和预警,有效防止资金超范围使用。四是及时调整项目资金,根据汇总地区项目的进展情况和资金需求,合理安排资金投入,确保项目的资金需求有序满足,避免超进度支付和资金闲置。

(三)聚焦“管”字,强化风险管控,加强绩效结果应用

“管”挪用资金,缺乏绩效,超前支付的核心是项目缺乏绩效管理和绩效结果的应用,绩效把关更多流于形式,较为鸡肋。在此基础上小编建议:一是建立风险管控与共享机制。依托地方政府债务管理信息系统,对专项债券使用实行穿透式、全过程监控,定期对资金使用和项目进展情况进行监督检查,对每个专项债券项目实行逐笔监控,确保资金使用效益和安全,同时对核查发现的债券资金使用管理问题,逐步建立与相关部门共享机制,坚持问题导向,逐条逐项梳理排查,制定整改措施,及时整改到位。二是建立全流程绩效评价管理机制。地方政府层面需建立债券发行效率评价机制和债券资金使用效率评价机制,以绩效评价促进债券发行管理和债券资金使用效率的提升,项目层面不光聚焦事前绩效评价,亦需落实项目的事中、事后绩效评价,保障项目发行到资金使用和运营偿还各个环节的绩效评价,强化风险管控,及时纠偏;同时均落实绩效评价结果应用,将人员考核、预算管理等均纳入应用范围,强化绩效管理责任和能力。

(四)聚焦“还”字,落实偿债责任,实现收支平衡

“还”运营差,收益低,财政压力大不仅仅是审计中提到地区项目面临的问题,也是未来众多项目无法逃避即将面临的根本问题,从流程和管理上来看,原因是项目单位对于还债责任不明晰,前期财务收益规划不充分,且未落实运营方案,那么应当如何做呢?一是明确偿债主体责任。厅字33号文明确省以下地方各级政府各负其责采取综合性措施,督促地方政府、主管部门、专项债券资金使用单位等依法依规履行各自偿债责任,各部门应各司其职,并且将专项债券与其项目资产、未来收益严格对应,确保项目全生命周期和各年度均实现收支平衡,通过锁定逐个项目风险,防控专项债券整体风险。二是建立项目全周期财务规划。立项时即明确项目的资金需求和预期收益,合理测算还款来源,确保项目资金投入与项目回报平衡,同时在谋划阶段落实后期项目运营方案,落实还本付息台账,保证项目成熟可实施和按时偿还,确保项目从建设到运营全阶段的收支平衡。三是建立偿还风险预警、化解机制。对项目还款情况进行实时监测,一旦出现问题,及时采取措施化解,建立专项债券偿债备付金制度,日常进行还款资金储备,在出现还款困难时提供应急资金支持。总体来说,后期各地专项债券管理亟需建立跨部门的协作机制,加强项目质量管控和风险防控,确保专项债券资金的有效使用和项目的偿还安全。同时,要注重绩效管理,确保专项债券项目的经济和社会效益得到实现。

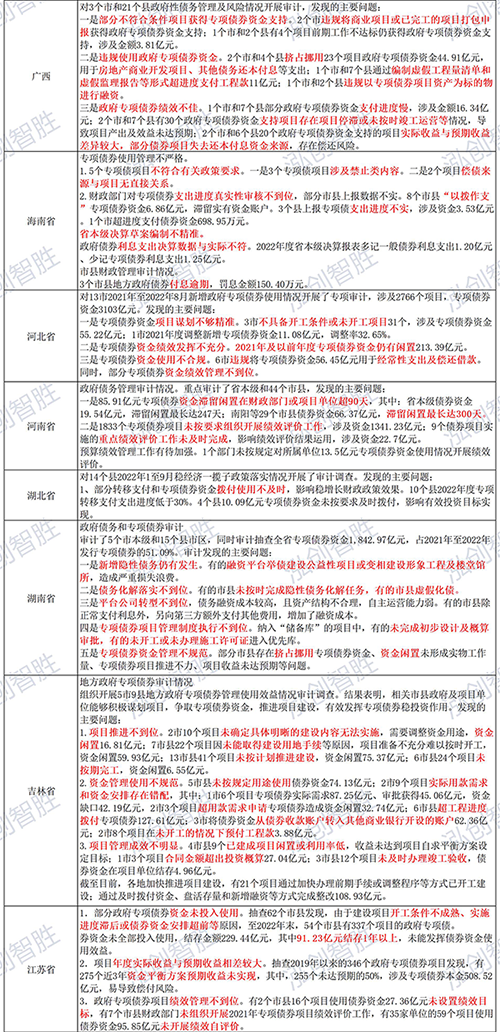

附表:2022年各省专项债券管理存在的主要问题汇总